Business 事業案内

- ホーム

- 事業案内

私たちは構造物補修・管理の

スペシャリストとして、

日本全国からの

ご要望にお応えしています。

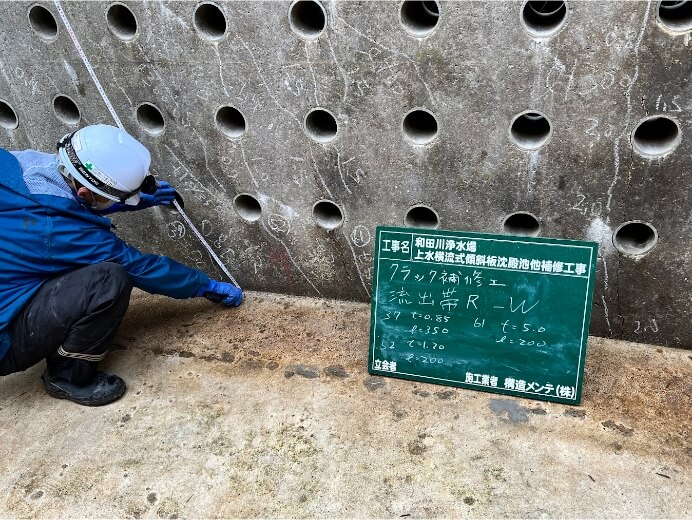

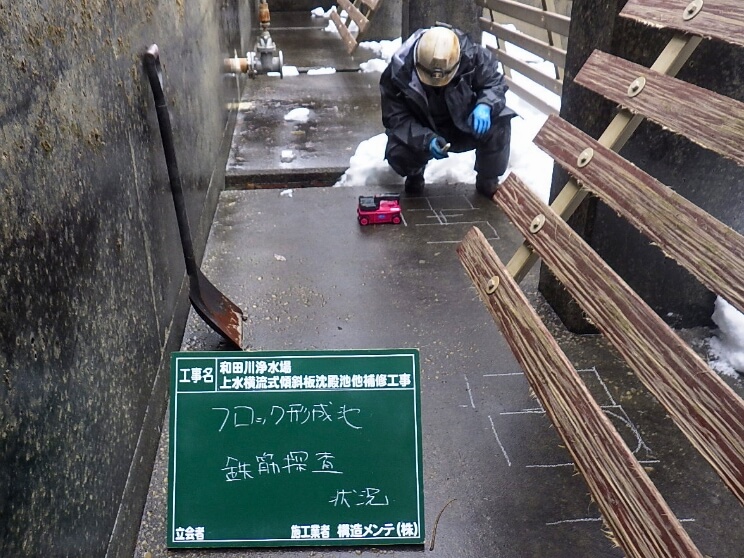

構造物の点検・調査

構造物の変状を見つける点検から「劣化程度の把握」「劣化原因の推定」を行い、的確な対策工をご提案いたします。

構造物の補修

損傷や劣化が確認された箇所を対象に、最適な補修工法を用いて機能や安全性を回復させます。私たちは、お客様のご要望と現場の状況に合わせた効率的な補修をご提供いたします。

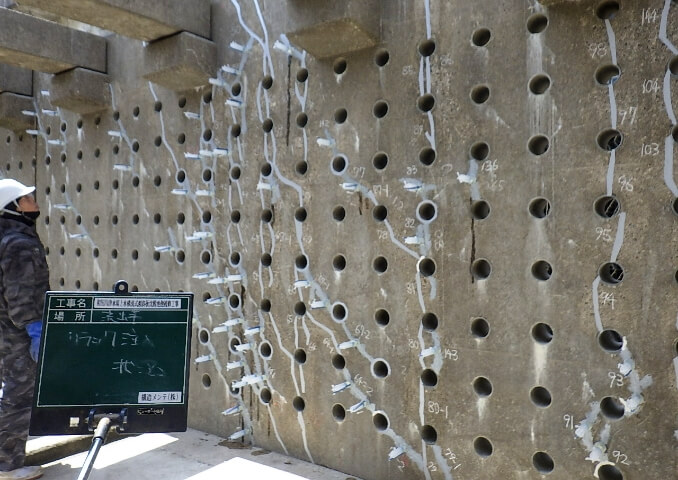

注入工事

微細なクラックを対象としたひび割れ注入から、トンネル背面の大空洞まで各種の注入工事を行っています。

ひび割れ補修工法

ひび割れ補修は劣化を深刻化させないための重要な補修です。

ひび割れ補修は、防水性及び耐久性の回復を目的として行われます。補修工法としては、被覆工法・注入工法・充填工法に大きく分類されます。

実際の補修工事では、ひび割れの発生原因や状況、ひび割れ幅の大きさ、ひび割れの挙動の有無、内部の鉄筋腐食の有無などの状況から判断して、適した工法及び材料を選択して工事を行います。ひび割れには様々な発生要因がありますので、その要因を見極め、適切に取り除くことが重要です。

低圧自動注入:微細なクラックを対象としたエポキシ樹脂の注入。

高圧注入(グラウトポンプ)

止水注入工

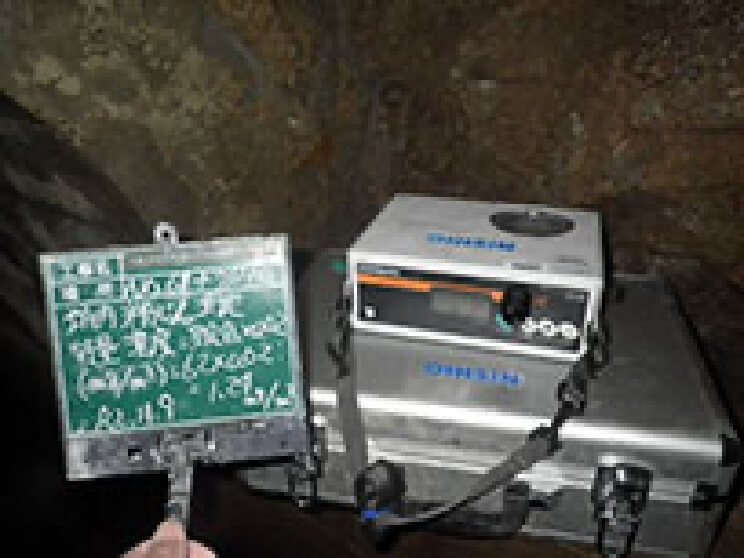

近年、土木構造物には耐久性に関する問題の1つとして漏水があり、止水性および硬化後の強化が求められています。

止水注入工法は、コンクリート構造物の漏水問題を解消するために用いられる工法です。

漏水対策には、大別すると止水工法と導水工法の2工法に分かれますが、現在の漏水対策は、止水材をコンクリート内部のひび割れ箇所に注入して埋めることで漏水を止める止水注入工法が主流です。

コンクリート構造物内の止水処理を手押し式ポンプによりウレタン系注入材を注入を行う。

水路トンネル内にて湧水箇所に注入用プラグを取り付け専用低圧注入機を使用してのウレタン止水注入

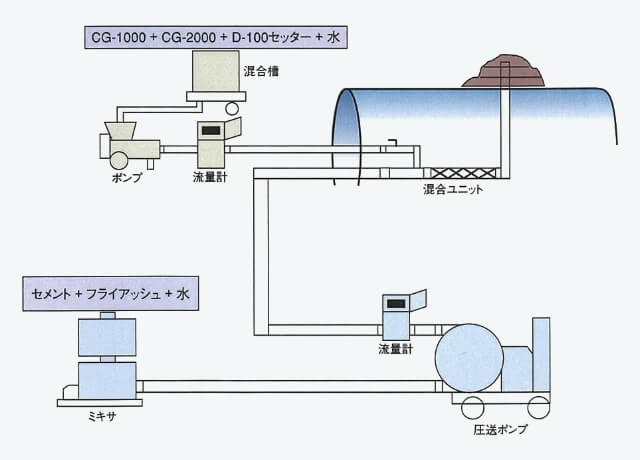

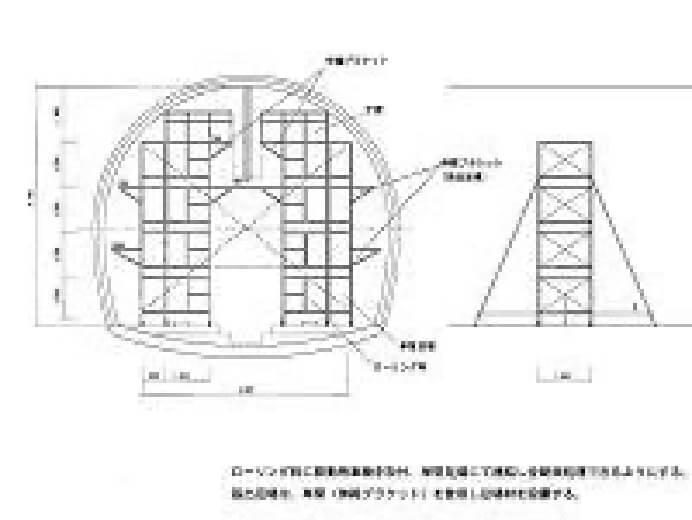

可塑グラウト工

既設トンネルの覆工背面への注入は地山とトンネルの一体化を図る目的で補強工事として実施されることが多くなっています。当社では従来のモルタル系では困難であった、湧水が多い箇所や目的外への注入材料の逸走防止が可能な可塑グラウトを多く手掛けています。

特長

- 可塑性を有し、限定注入に適しています。

- 地山の微少な亀裂やコンクリートのひび割れ等への逸脱がなく、効率的な注入が可能。

- 水に対する材料分離抵抗が大きく、均一で安定した強度が得られます。

- コンパクトな設備で、状況に応じたレイアウトが可能

クリーングラウト施工フロー図

(トンネル坑外にプラントを設置した例)

プラント設備(サイロ)

可塑モルタルフロー値測定状況

可塑モルタル注入状況

チェックボーリング

ボーリング

注入孔穿孔

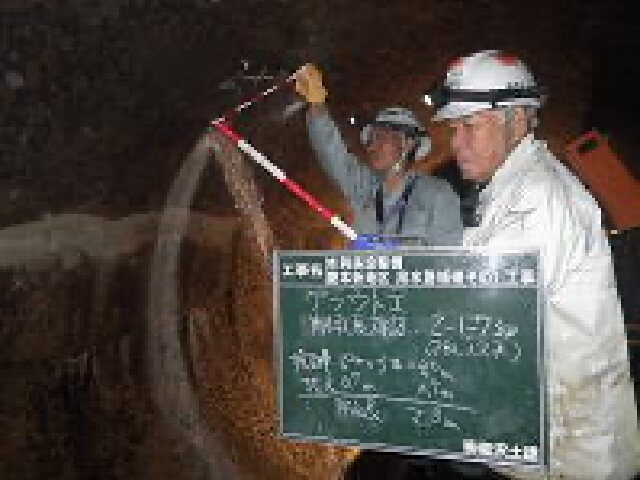

コンソリーグラウト

水路トンネルでは地山が脆弱であったり湧水が多い部分で補強を目的としてコンソリーグラウトを行います。

明かり部 注入プラント設備

坑内グラウト用ホールのボーリング作業

削孔後の検尺状況

坑内グラウト状況

ダムジョイント部注入工

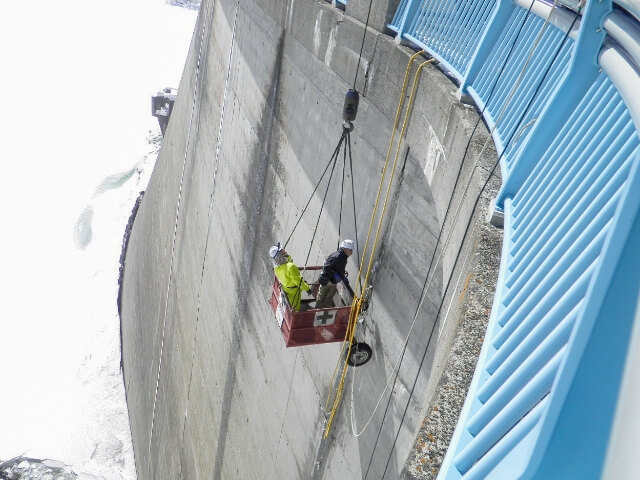

コンクリートアーチ式ダムでは長年の乾燥・収縮やダム水位変動に伴い、ジョイント目地部の開閉による湧水が発生することがあります。この目地部よりの漏水を防止するために目地部を全面コーキング行い、高性能止水材を注入しました。

ダム堤体部よりゴンドラを利用してのコーキング作業

注入プラント設備

高性能止水材硬化状況

注入状況

隙間グラウト

PC版とアスファルト舗装盤とのすき間を充填し、PC版を固定しアスファルト舗装とPC版を一体化させます。

注入状況

使用機械・注入プラント

品質管理:フロー値・練温測定・供試体採取

目地清掃状況

断面修復工

劣化や損傷で失われたコンクリート構造物の断面を復元し、強度や耐久性を回復させる工法です。構造物の機能を守り、長寿命化を実現します。

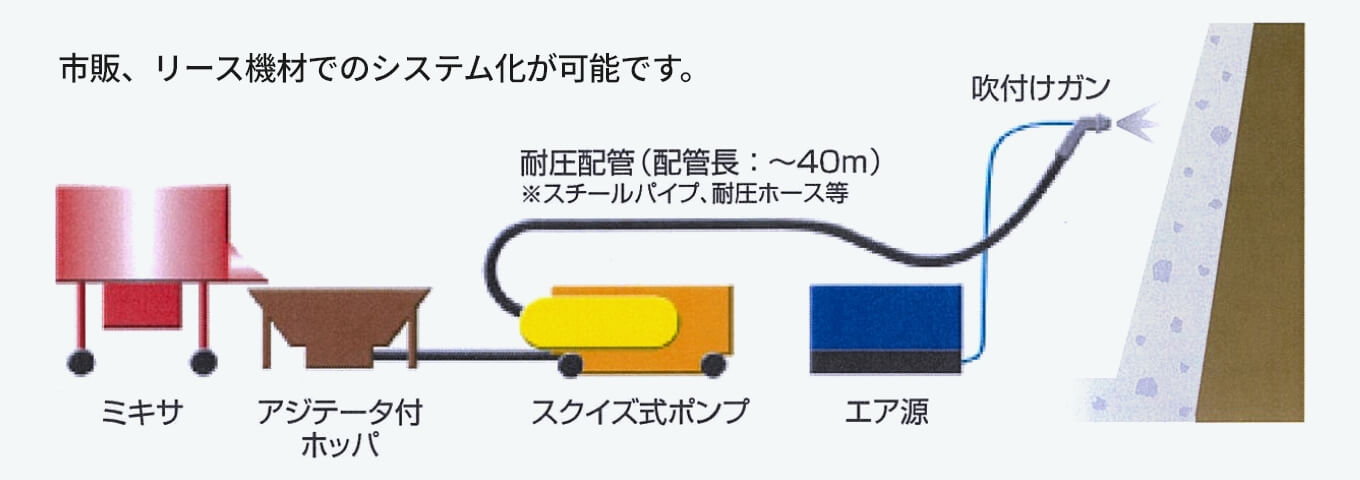

PFモルタル吹付け工

既設のトンネル内において未覆工部を対象に部分的にトンネル補修・補強を行う場合に簡易な設備にて急速施工を可能とする吹付け工法です。

岩盤清掃状況

亀甲金網の設置

プラント設置状況

吹付け状況

吹付け完了状態

坑内運搬状況

材料運搬状況

吹付け機移動状況

吹付け状況

高性能ポリマー系湿式吹付工

従来の人力コテ仕上げに比べ、施工能力が大きく鉄筋等があった場合でも吹付け材を十分に充填を可能とした施工方法です。

既設コンクリート斫り状況(WJ半自動工法)

剥落防止用FRP格子筋の取り付け

吹付け状況

コテ仕上げ状況

t=60mmを2〜3回にわけての吹きつけ作業を実施。

断面修復人力コテ工法

コテ等を用いて人力にて断面修復材を塗りつける施工方法です。修復箇所が小規模の場合や点在している際に適用します。

グリッド貼付け状況

1層目ポリマーセメントでのコテ仕上げ状況

鉄筋の配置

仕上げ状況

断面修復グラウト工法

断面修復工において施工数量が多い場合には型枠を組立て、注入方式による方法を行います。

橋梁水切り部のコンクリートを取り壊し、断面修復を実施するが(L=539m)交通規制を実施することができなかったため河川部両岸部にプラントを設置し、グラウト方式により断面修復を実施する。

プラント設置状況(車両積載型)

水切り部型枠設置状況

注入先端部状況

表面保護工

表面保護工は単独での施工例は新設時以外はなく、既設構造物では下地処理→断面修復(鉄筋類の防錆工やクラック処理を含む)→表面保護工と言った一連での施工になります。

参考例「岸壁部での実施」

コンクリートの補修では表面保護工を実施する前処理として、欠損部の補修、水洗洗浄、クラック処理、下地ケレン等の前処理を実施してから目的に応じた表面保護材を施工します。

欠損部の補修モルタル左官工

施工範囲全体の水洗い洗浄工

クラック部Uカット工

クッラック部のUカット工

クラック部充填工

表面保護材の塗布

タフガード工法

剥落防止工事には、繊維材(炭素、ビニロン製等)を用いるケースが多いのですが、本施工法は下地処理後、早硬性の無溶剤系ウレタン/ウレア樹脂塗料を塗るだけの施工方法です。コンクリートの表面に塗布することで、劣化の原因となる水や塩分などの浸透を防止し、コンクリートの耐久性を向上させます。

▼クラック部への含浸性の注入材(アクリル樹脂)を表面より塗布した状況

表面塗布工

施工完了後

防錆処理

鉄筋の露出、コンクリート厚不足における防錆処理。アルカードPをはけ塗り施工する。

表面塗布工

施工完了後

トンネル内の剥落防止工

シート工(炭素繊維、アラミド繊維他)には剥落防止用として実施するものと、補強工として実施するケースがあります。

▼トンネル内、高所作業車による剥落防止工

導水工

梅雨時期の湧水や、冬期間のつらら対策として地下道や、トンネルでの施工例があります。

▼農道BOXにて降雨時の湧水が多いため、現道を規制せずに内部より大型導水パネルを取付て導水工を実施(令和6年能登半島沖大地震でズレた地下道boxカルバート)

導水樋取付前

導水樋取付後

構造物の補強

地震や老朽化などによる耐力不足を解消し、構造物の安全性と耐久性を高める補強工事を行います。最新の技術と豊富な経験を活かし、長期的な安心をお届けします。

ロックボルト工

地山、トンネル補強工としてロックボルト工があります。施工方法としてはジャンボー機械式、人力によるさく岩機式等があります。

参考例

削孔状況

トンネル内での人力さく岩状況

ジャンボドリル

不整地運搬車に簡易ドリフターを取り付けての削孔状況1

不整地運搬車に簡易ドリフターを取り付けての削孔状況2

ロックボルト挿入

クローラージャンボによる

ロックボルト工

クローラージャンボを使用して、岩盤の安定性を高めるロックボルトを効率的に設置する工法です。トンネル掘削や斜面安定工事において、岩盤内部のずれや崩壊を防止し、安全性を確保します。機械化施工により、高精度かつ迅速な作業が可能です。

▼トンネル坑口部の沈下防止用ロックボルト施工状況

特殊工事

困難な現場環境にも対応する特殊工事を手掛け、安全かつ確実な施工を実現します。高度な技術力でお客様の多様なニーズにお応えします。

台船式ボーリング

ダム湖等での調査ボーリングでは設置する足場がないため浮き台船を使用して作業を行います。

台船組立

ダム湖での組立状況

台船固定ボーリング状況1

台船固定ボーリング状況2

特殊な仮設工

供用鉄道内での荷下ろし工

トンネル内での貨車荷下ろし状況

在来鉄道軌道内での搬入作業

電車停止時間中(23:00~5:00)の乗り入れ作業のため軌陸車(軌条走行用特殊車)とトロ台車をクレーンにて吊り入れる。

トンネル内足場状況

トンネル内でトロ台車を利用して作業足場を設置する。

新幹線トンネル内にて移動用足場にて施工

大断面での全周施工であったため、作業性を高めるためにビテイ足場を移動用全面足場として設置する。

岸壁側面での作業であったため、作業足場を事前組立を行い、レッカー吊り移動にて施工箇所への対応を行う。

搬入路が狭いため25tクレーン4.9tクレーン2台による材料運搬

小断面内(W=1.2m、H=1.5m)単管レールを設置して材料運搬

トンネル内セメント仮置き状況

施工の様子(動画)

現場での施工の流れや技術を動画でご紹介します。実際の作業風景をご覧ください。